台灣陶瓷的歷史

1625-1945

1624

1662

1683

1895

台灣陶瓷業的歷史,就是台灣歷史的縮影 歷史上不同的 紋樣講述了 不同時期的 文化融合

拾

遺

陶瓷紋樣視覺化

1624

1662

1683

1895

1945 -

1624

1662

1683

1895

PLAYGROUND controlled by the ceramic object on the desktop

紋 樣 寓 意

回看過去四百年

台灣經過四個殖民時期,各時期的文化體現在陶瓷上。

不同時期的紋樣,反映了當時社會生活與審美風格,

這些紋樣寓意深刻,承載當時人們對生活的寄託,

展現當時的思想與價值觀,記錄下了時代變遷與文化融合。

陶瓷與臺灣

17世紀

植物紋

動物紋

符號紋

山水紋

圖騰紋

和風紋

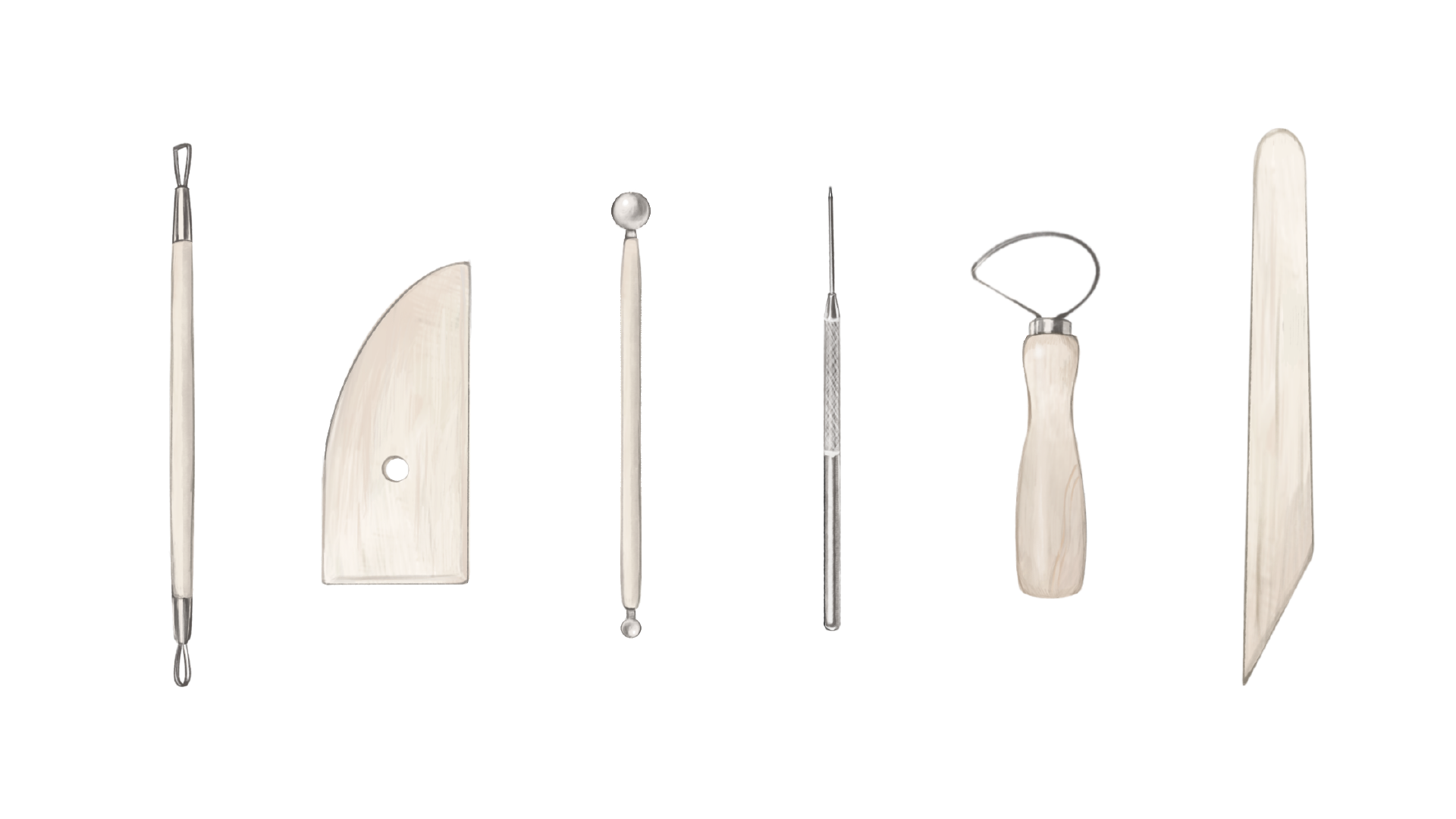

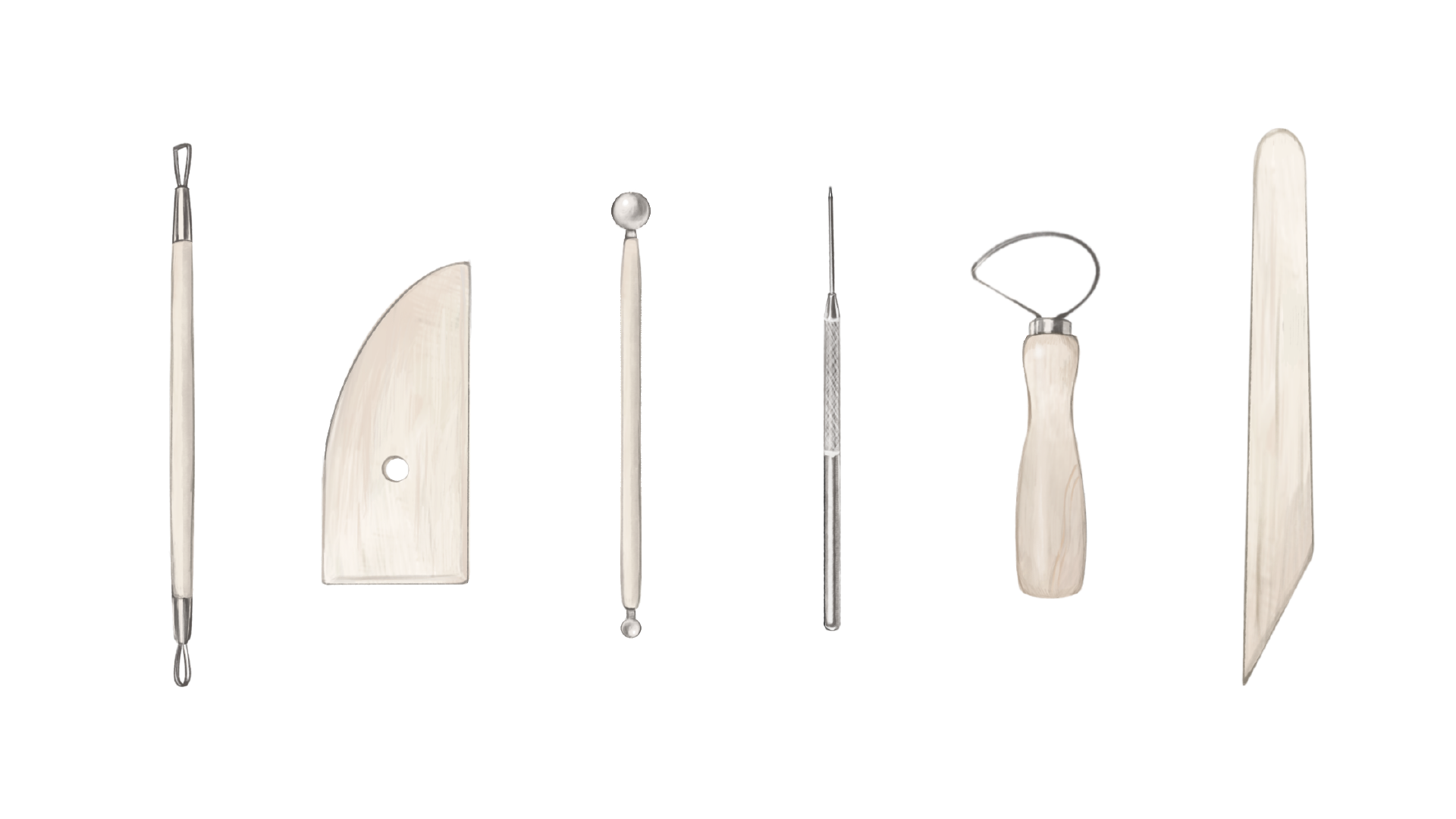

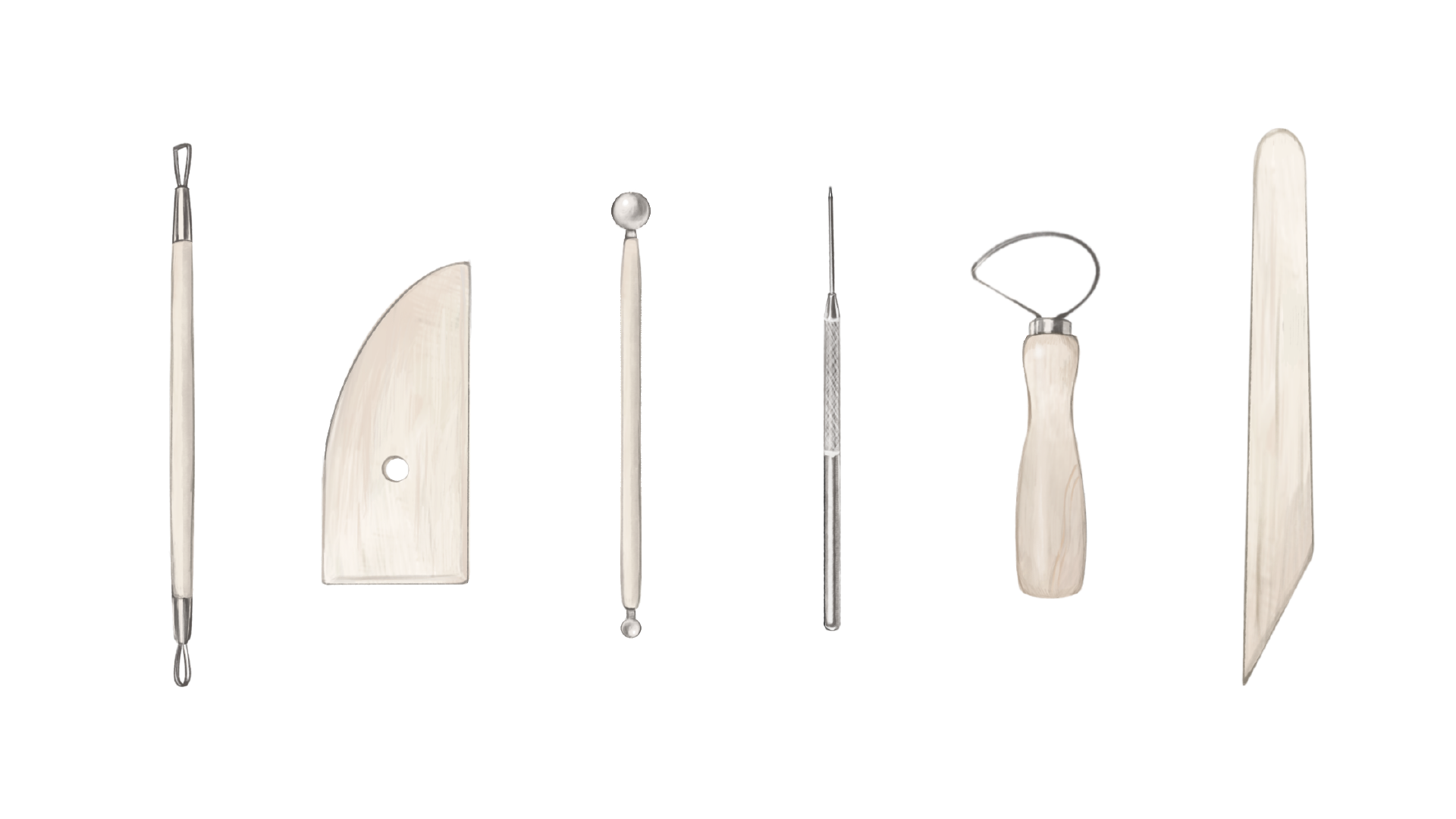

The Process it works

01.土的形成

02.形的創造

03.裝飾圖樣

04.土的外衣

05.火的塑造

拾遺

Press the knob to the first page

台灣陶瓷的歷史

1625-1945

1624

1662

1683

1895

黏土是含水的矽酸礬土鹽礦物的混合物,是地球表面的冷卻物質經長時間變遷風化與侵蝕而成的產物。 火成岩受到雨水沖刷,溶解其中的可溶性物質使岩塊漸漸鬆化並崩碎成碎粒,在經過長時間反覆的水洗、研磨、沖刷過程後,細小的泥粉會隨著水流沈積在河灣或是三角洲,就形成了黏土。 採土時得先把雜質很多的表層土去除,往深層採取黏土,再來經過洗土、練土。 傳統練土又分為人力練土、揉土或是牛隻練土。

作者透過工具將想像實體化。 傳統手塑及手擠胚傳達手工時代的純樸與溫情,土版成型與運用不同的模具以完成特殊造型技法,以及製作圓形器的轆轤拉胚,憑藉匠心與手藝展現成品與精華。 當動力機械與鏇胚、擠出及注漿成形法宣告大量生產與複製時代的來臨,陶瓷在生活中的功能和角色也漸漸改觀。

美感體驗隨著時代轉變漸漸產生變化,除了陶瓷最初的造型外,也出現了華麗生動的圖案。 陶器的裝飾技術很多,大件陶器多以簡單的貼花或拍打紋路、小件陶器包括用壓印、鑲嵌、貼花等方式裝飾土坯,同一器物往往綜合應用多種裝飾技法。

釉藥為黏附於陶器坯體表面的粉末,他們是由玻璃形成劑、熔劑、與安定劑組成。他們在燒製過程中全部熔合在一起生成一層與胚體緊密結合的新材料,且一直維持其新形成的材料形式。 如同黏土一般,釉的種類形形色色,以成分、溫度、燒成質地、色澤,甚至研發者及地名來分類,方式也不盡相同。 釉的發現對陶瓷的發展有非常重要的意義,為質樸的陶瓷穿上美麗的外衣,加上容易清洗與抗酸鹼等特性,也使陶磁器皿更符合生活實用的需求。

經過前面的每一個步驟,到最後階段所有半成品必須進入窯爐高溫燒製,讓釉藥展現顏色,作品才能現身問世。 而小心控制「火」是最為重要的。 不同的窯爐,依火焰流向又可分為直焰、橫焰、半倒焰、和倒焰式。 不同火焰除了意味著不同的窯爐結構外,也顯示不同的燒窯技術甚至成品特色,陶瓷便在數度燒烤之後化成永恆。

我收集了二十個過去四百年四個時期當期流行的紋樣並視覺化在互動頁面上,以時期與紋樣類別做出分類。

以陶瓷做為媒材,放置於面板上互動可在網頁上看到他的寓意。

A History Of Taiwan Ceramic Patterns

鹿

壽字

璃龍

鬱金香

阿拉伯銘文

鳥

秋葉

山水樹石

鳳鳥

八卦太極

冰梅

團菊

靈芝

石榴

牡丹

雲龍

花草樹石

梵文

富士山

鶴